当園では4,5歳児クラスを対象に遊びながら学べる「かずあそび」「はじめてのことば」の教材に取り組んいます。

ファーストシリーズは、児童心理学者の J.ピアジェ博士が監修された世界唯一の教材です。

子どもたちがいま持っている力を思いきり発揮できる[活動の場]であり、 子どもの世界を大きく広げる[経験の場]となることを目的として、 何より[あそび]を重視して編集されています。

ファーストシリーズは、ピアジェ博士が膨大な臨床的研究の中から見いだした思考の発達段階にもとづき、子ども達がよろこびいっぱいに[あそぶ]ことができるよう、また知識欲と好奇心いっぱいに[主体的]に取り組めるよう、体系的に構成されています。

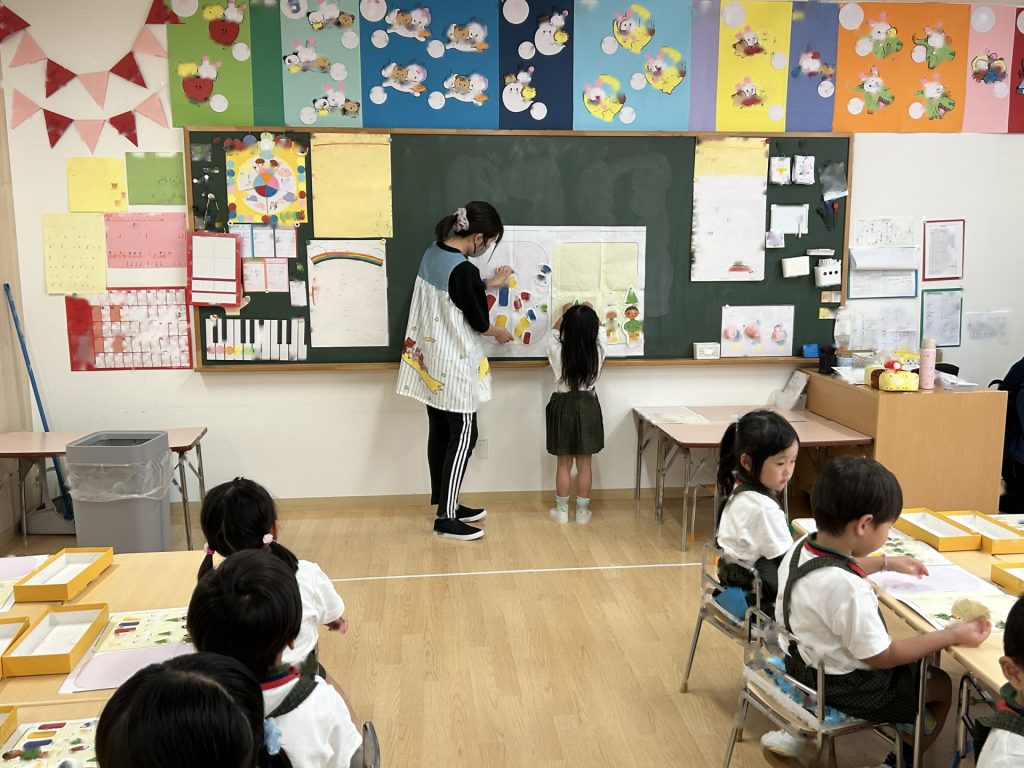

今日は4、5歳児クラスがはじめてのかずことばに取り組みました。

この時期は遊びながら楽しめる内容になっていますよ😊

5歳児クラスになるとちょっと考えて取り組む内容もあります🤔

あやめぐみははじめてのことば「おかたづけ」をしました。

分類・系列と空間概念の応用としてこれまで培ってきた能力を生かしておもちゃを片付け、応用能力を養うことをねらいとしています。「どうやったらきれいに片づけられるかな?」と問いかけ、分類(形・色・大きさ)、大きさの系列、関係付けなどを考えながら、おもちゃを空間の中に位置付けていきました。

色ごとに分けたり、大きい順に並べたり、人形に帽子をかぶせたりと一人一人考えながらお片付けをしていました。

こすもすぐみはかずあそび「しかくのいろいろ}をしました。

一定の広さを変更しても元へ戻すとその広さは変わらないことに気付くことをねらいとしています。

同じ大きさの四角のカードを色々な形に切り分け、それを使っていろんな形に合わせます。見かけが違う形ですが、実はどの形も同じ広さだということに気付きます。

幼児はみかけによって判断が大きく左右されます。図形の広さでもある形を2つに切って元とは違う形に組み合わせれば広さまで変わってしまったと判断しがちです。

この単元では2等分したカードを並べ替えたり、またそれを元に戻す操作を通して、見かけの判断と論理的な判断の違いに気づき、広さの保存性を獲得していきます。すぐに理解が難しい子もいますがカードを使って自由に形づくりをして、まずは図形に親しめるよう取り組みました。

ひまわりぐみはかずあそび「おもちゃのおかたづけ」をしました。

ものの色と形に目をつけ、3つの集合に分類することをねらいとしています。ここではおもちゃの色や形に目をつけて仲間を集めて遊ぶ中で、分類の判断を確かなものとしていくと同時に、視点を変えることによって、異なった分類の方法があることを発見していきました。色で分けるのはみんなすぐに気づきましたが、そのあと、形で分けるということがなかなかひらめかず、ヒントをもらって気付くおともだちが多かったです。

ちゅうりっぷぐみははじめてのことば「まきば」をしました。

柵の内と外に目をつけ、区別してとらえながら、出したり入れたりしてあそぶことをねらいとしています。

幼児はドアが閉まることによって部屋が閉じた空間になることは理解できないし、自分自身が部屋の中に含まれることも意識しません。ここでは、柵の内側に羊を入れて扉を閉じれば羊は外に出られないし、また反対に外からも入ることが出来ないという気付きを通して、内と外を区別してとらえる力の芽生えを育てるとともに、内に含まれるものとそれ以外のものの認識を明確にしていきました。

子どもたちは親羊や子羊、おおかみ、男の子、女の子の人形を操作しながら楽しく取り組んでいました。

本日の給食メニュー 🫛みんなでムキムキ!豆ごはん🫛

5歳児クラスのみんながお手伝いしてくれたお豆さんだよ!🧑🏼🍳

・鶏肉の竜田揚げ

・春キャベツのおかか和え

・もずくのお吸い物

・豆ごはん

・メロン

最新のお知らせ

最新のお知らせ-

園日記

お誕生日会(あやめ・ちゅうりっぷ・すみれ)

園日記 /

2025.07.01

-

園日記

保護中: プール遊び(もも・こすもす・ひまわり)

園日記 /

2025.06.30

-

園日記

プール遊び(もも・こすもす・ひまわり)&新聞遊び(4歳児)

園日記 /

2025.06.30

-

園日記

水遊び

園日記 /

2025.06.27

-

園日記

保護中: JSSスイミングスクール体験授業

園日記 /

2025.06.26

-

園日記

JSSスイミングスクール体験授業(4・5歳児)

園日記 /

2025.06.26

-

園日記

保護中: プール遊び(あやめ・ちゅうりっぷ)

園日記 /

2025.06.25

-

園日記

プール遊び(あやめ・ちゅうりっぷ)

園日記 /

2025.06.25

-

園日記

サーキット遊び(3歳児クラス)&室内遊び

園日記 /

2025.06.24

-

園日記

砂場での水遊び

園日記 /

2025.06.23

-

園日記

七夕製作&他園との交流(2歳児)

園日記 /

2025.06.20

-

園日記

水遊び(2歳児)&プールを設置しました

園日記 /

2025.06.19

-

園日記

野菜収穫・試食

園日記 /

2025.06.18

-

園日記

1.2歳児お誕生日会・ロンモール布施の共同絵画がほぼ完成!

園日記 /

2025.06.17

-

園日記

田植え体験🍚

園日記 /

2025.06.16

カテゴリー

カテゴリー-

園よりお知らせ

-

園日記

- 2025年7月 [1]

- 2025年6月 [25]

- 2025年5月 [20]

- 2025年4月 [22]

- 2025年3月 [14]

- 2025年2月 [19]

- 2025年1月 [17]

- 2024年12月 [16]

- 2024年11月 [20]

- 2024年10月 [22]

- 2024年9月 [19]

- 2024年8月 [6]

- 2024年7月 [20]

- 2024年6月 [24]

- 2024年5月 [22]

- 2024年4月 [21]

- 2024年3月 [14]

- 2024年2月 [19]

- 2024年1月 [17]

- 2023年12月 [16]

- 2023年11月 [20]

- 2023年10月 [20]

- 2023年9月 [21]

- 2023年8月 [4]

- 2023年7月 [17]

- 2023年6月 [21]

- 2023年5月 [20]

- 2023年4月 [20]

- 2023年3月 [15]

- 2023年2月 [19]

- 2023年1月 [16]

- 2022年12月 [17]

- 2022年11月 [20]

- 2022年10月 [20]

- 2022年9月 [20]

- 2022年8月 [3]

- 2022年7月 [12]

- 2022年6月 [21]

- 2022年5月 [19]

- 2022年4月 [20]

- 2022年3月 [17]

- 2022年2月 [20]

- 2022年1月 [14]

- 2021年12月 [15]

- 2021年11月 [20]

- 2021年10月 [20]

- 2021年9月 [21]

- 2021年8月 [2]

- 2021年7月 [12]

- 2021年6月 [17]

- 2021年5月 [15]

- 2021年4月 [20]

- 2021年3月 [15]

- 2021年2月 [18]

- 2021年1月 [15]

- 2020年12月 [15]

- 2020年11月 [19]

- 2020年10月 [21]

- 2020年9月 [19]

- 2020年8月 [5]

- 2020年7月 [19]

- 2020年6月 [19]

- 2020年5月 [8]

- 2020年2月 [1]